Quando falamos em matemática, é comum pensarmos em fórmulas, números arábicos, álgebra, geometria euclidiana e outras construções que associamos à tradição europeia ou asiática. Mas e os povos indígenas brasileiros? Será que eles “sabiam” matemática? Ou melhor: será que a matemática deles se parece com a que aprendemos na escola?

Essa pergunta, aparentemente simples, nos leva a confrontar preconceitos e paradigmas. Afinal, por muito tempo, a história oficial considerou os saberes indígenas como “inferiores” ou “primitivos” por não se enquadrarem nas formas canônicas de conhecimento acadêmico.

No entanto, os estudos contemporâneos em etnomatemática, antropologia e arqueologia mostram exatamente o contrário: os povos indígenas do Brasil desenvolveram formas complexas, adaptadas e altamente eficazes de contar, medir, orientar-se no espaço e planejar atividades coletivas. Era (e é) matemática — mas uma matemática profundamente integrada à cultura, à oralidade e ao ambiente.

Entre os povos do Alto Xingu, por exemplo, os antropólogos observaram que existe um sistema de contagem que vai muito além da simples repetição de números. Os Kuikuro, uma das etnias da região, utilizam números em contextos cerimoniais, na construção das malocas, nos rituais de passagem e no planejamento de suas aldeias. A própria disposição das casas em círculo, com entradas voltadas para pontos cardeais específicos, revela um domínio notável de noções espaciais, simetria e orientação solar.

Essa matemática não é abstrata — é funcional, prática e simbólica. Em vez de representar quantidades com símbolos escritos, como fazemos com os números indo-arábicos, muitos povos indígenas trabalham com a memória oral, com sistemas de classificação baseados em ciclos naturais e com padrões recorrentes que se transmitem de geração em geração. A contagem está presente na música, na dança, na divisão dos alimentos, na escolha de datas para festas, nas formas de caça e até na distribuição de tarefas entre homens, mulheres e crianças.

A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha destaca, em História dos índios no Brasil, que muitos desses sistemas se baseiam em categorias binárias, como quente e frio, seco e úmido, masculino e feminino — que se desdobram em combinações múltiplas. Essa forma de classificação está longe de ser simplista; ela obedece a uma lógica que estrutura o pensamento indígena de maneira altamente sistemática, ainda que diferente dos sistemas europeus.

Já Eduardo Góes Neves, em Arqueologia da Amazônia, apresenta evidências arqueológicas de que os povos que viveram na região amazônica há milênios já utilizavam técnicas de engenharia hidráulica, planejamento urbano e manejo agrícola com base em cálculos de área, volume e tempo. Sistemas de canais, diques, terraços e caminhos mostram que havia conhecimento empírico sobre dimensões, proporções e ritmos — ou seja, matemática em plena ação.

Outro exemplo emblemático vem dos Yanomami, que possuem um sistema de contagem baseado em comparações e relações, e não necessariamente em valores absolutos. Eles distinguem entre “um”, “dois”, “alguns”, “muitos” e “todos”, e essa categorização é suficiente para lidar com suas necessidades práticas. A ideia de que só é “matemática” aquilo que exige precisão numérica e algoritmos é uma imposição cultural — não uma verdade universal.

Os povos Tupi-Guarani também trazem contribuições notáveis: além de sistemas de contagem baseados em múltiplos de cinco e dez (como muitas culturas), eles incorporam noções de tempo cíclico, profundamente vinculadas à observação dos astros. As fases da lua, o ciclo das chuvas e as constelações não servem apenas para marcar o tempo, mas também para organizar tarefas e atividades sociais, criando verdadeiros calendários astronômico-culturais.

Esses saberes, por muito tempo invisibilizados ou descartados, vêm sendo recuperados por pesquisadores indígenas e não indígenas que se dedicam à etnomatemática. A área, fundada por Ubiratan D’Ambrosio, busca justamente reconhecer e valorizar os sistemas matemáticos de diferentes culturas, rompendo com o eurocentrismo da ciência tradicional. Para D’Ambrosio, toda cultura produz conhecimentos matemáticos — e negar isso é negar a humanidade dos povos.

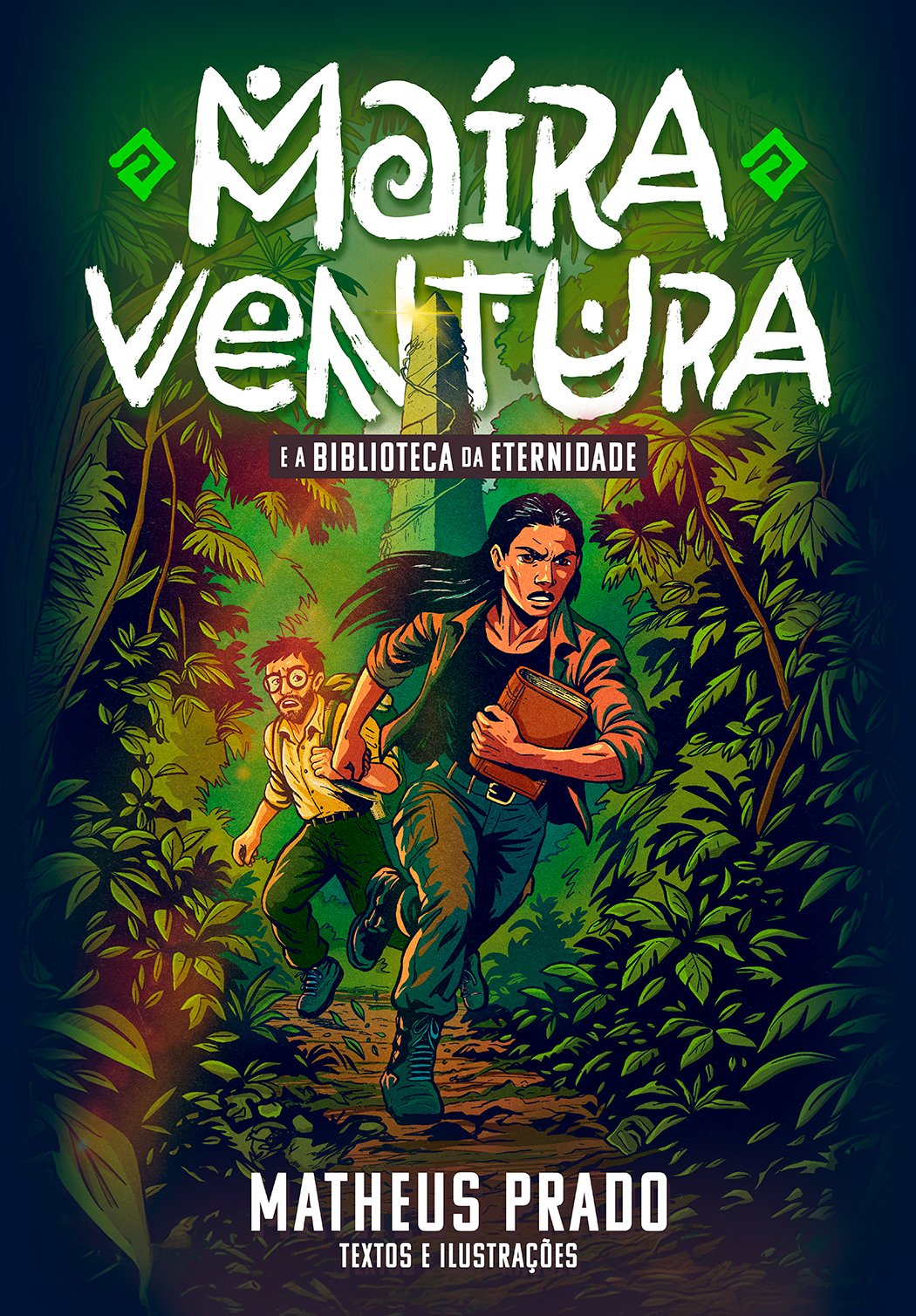

A matemática indígena, portanto, é uma forma de raciocínio sofisticada, ancorada na experiência direta com o mundo. Ela não precisa de fórmulas escritas para existir. Ela vive nas mãos que constroem, nas bocas que cantam, nos olhos que observam os ciclos da natureza. Quando Maíra Ventura explora aldeias esquecidas e artefatos simbólicos, ela não está apenas diante de um povo “místico” ou “ancestral” — está diante de uma civilização que dominava lógicas próprias e ferramentas cognitivas potentes.

Conhecer essa matemática é abrir espaço para uma nova forma de pensar. É deixar que outras vozes, outros modos de vida e outros saberes nos ensinem algo sobre o mundo. É reconhecer que o conhecimento não nasce apenas em laboratórios ou universidades — ele também brota da terra, da floresta, da tradição e da coletividade. E que há muitas maneiras de contar, calcular, organizar — e de ser humano.