Uma das afirmações que ouvimos com certa frequência sobre os povos indígenas das Américas é que eram tão primitivos que sequer conheciam a roda. Em tom de superioridade, essa afirmação é frequentemente usada como prova da inferioridade tecnológica desses povos frente às civilizações europeias ou asiáticas. Mas até que ponto isso é verdade? E o que realmente está por trás dessa ideia?

Em primeiro lugar, é necessário compreender que a roda não é um símbolo universal de avanço técnico. Ela é, sim, um dos marcos da história tecnológica da humanidade, mas seu uso e disseminação sempre dependeram de contextos específicos.

Em sociedades que desenvolveram agricultura em planícies abertas, criaram grandes estados urbanos e domesticaram animais de carga, a roda teve papel central. Mas em outros ambientes, como selvas tropicais úmidas, encostas íngremes e florestas densas, ela não era nem necessária, nem prática.

No Brasil pré-colonial, havia usos da roda em miniaturas cerâmicas, brinquedos e objetos ritualísticos. Ou seja, a roda era conhecida, mas não aplicada como instrumento de transporte ou engrenagem produtiva em larga escala.

A ausência de sua utilização funcional está diretamente ligada às condições ambientais da maior parte do território, onde as trilhas eram estreitas, os rios funcionavam como principais vias de deslocamento e o transporte era feito, quase sempre, a pé ou por canoas.

A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, em História dos Índios no Brasil, aponta que é inadequado julgar as tecnologias indígenas sob parâmetros europeus. Os povos originários brasileiros desenvolveram técnicas próprias de manejo do solo, agricultura, construção, cartografia, organização social e astronomia — todas profundamente integradas ao ambiente em que viviam.

O fato de não utilizarem a roda em seus sistemas de mobilidade não indica ignorância, mas sim uma racionalidade tecnológica coerente com seu modo de vida.

A ideia de que os índios não conheciam a roda tem, portanto, mais a ver com o imaginário colonial do que com a realidade arqueológica. O historiador Sérgio Buarque de Holanda, no livro Caminhos e Fronteiras, demonstra como a adaptação dos colonizadores portugueses à realidade do interior brasileiro também exigiu o abandono da roda em muitos momentos.

Carros de boi e carruagens simplesmente não funcionavam bem na mata fechada, nos brejos e nas trilhas que cortavam o sertão. Mesmo os europeus, em certos contextos, tiveram de caminhar como os indígenas ou navegar em canoas semelhantes às usadas pelos povos originários.

Darcy Ribeiro também reforça essa perspectiva em O Povo Brasileiro, quando afirma que os indígenas não são “carentes” de tecnologias — mas que desenvolveram outras, mais adequadas ao ecossistema onde viviam. A roda, para esses povos, não era uma necessidade. Sua lógica tecnológica baseava-se no equilíbrio com o meio ambiente, na sustentabilidade e no uso de recursos renováveis.

Canoas feitas de troncos escavados, cestos trançados com precisão milimétrica, casas construídas com ventilação natural e posicionamento solar — tudo isso demonstra uma inteligência aplicada, ainda que pouco reconhecida pela ciência ocidental por muitos séculos.

Além disso, o julgamento da ausência da roda como sinônimo de atraso carrega um forte viés etnocêntrico. A roda em si não é um critério absoluto de progresso. Podemos lembrar que outras civilizações altamente avançadas, como os Maias e os Astecas, também conheciam a roda, mas a utilizavam principalmente em contextos simbólicos, cerimoniais ou infantis — e não como ferramenta utilitária. O que isso mostra? Que o avanço tecnológico não segue uma única linha de desenvolvimento, mas diversos caminhos possíveis.

Mais do que pensar em “falta de roda”, é preciso valorizar as tecnologias que os povos indígenas efetivamente desenvolveram. A agricultura de coivara (rotação e fertilização do solo com técnicas sustentáveis), os sistemas hidráulicos amazônicos, os conhecimentos farmacológicos sobre plantas medicinais e as formas complexas de contagem e medição de tempo são exemplos de uma ciência altamente refinada.

A ausência de certos artefatos não invalida a presença de engenhosidades outras — muitas das quais, inclusive, estão sendo redescobertas e aplicadas em projetos modernos de sustentabilidade e reflorestamento.

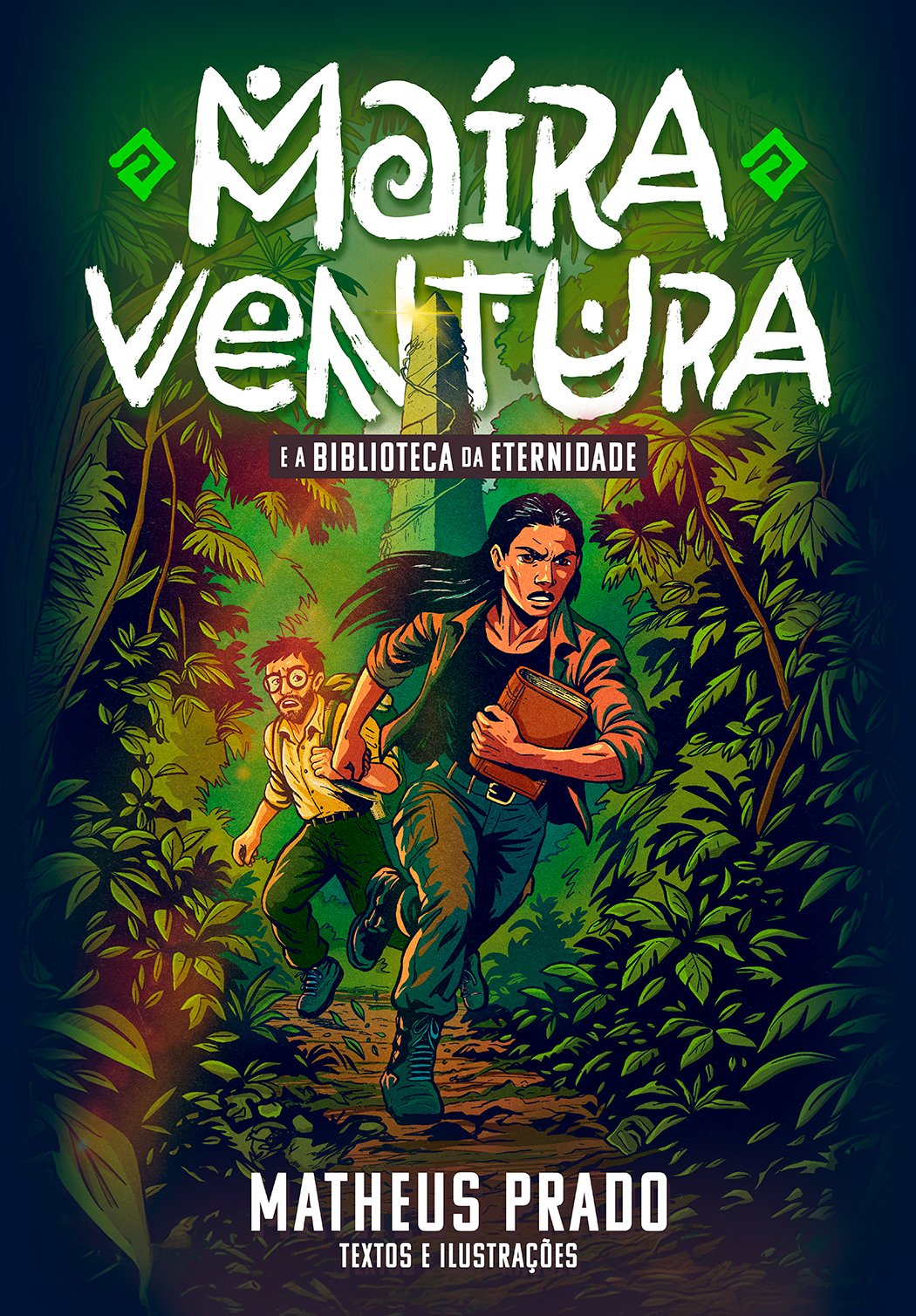

Para Maíra Ventura, personagem que carrega o sangue e os saberes indígenas, essa visão é fundamental. Ao explorar sítios arqueológicos, vasculhar artefatos e ouvir os anciãos de diferentes etnias, ela entende que tecnologia é aquilo que resolve problemas de forma eficiente dentro de um determinado contexto.

E que julgar uma cultura com base em ferramentas que ela não precisou usar é o mesmo que julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores.

Ao reconhecer que os povos indígenas brasileiros não utilizaram a roda como os europeus, mas desenvolveram soluções tecnológicas inteligentes, sustentáveis e culturalmente ricas, nos libertamos de um mito colonizador. E aprendemos, enfim, a olhar para o passado com mais respeito — e para o presente com mais humildade.